|

|

HIFI exclusiv 3/92

LAUTSPRECHER

A Capella Audio Arts Fidelio, High

Fidelio, High Fidelio Baßmodul |

lfred

Rudolph zählt zu den bekanntesten Pionieren der deutschen High-End-Szene. Er hat

eines der weltbesten, größten und schönsten Lautsprechersysteme der Welt geschaffen.

Um dessen gigantische Kugelwellenhörner zu bestaunen, haben sich Tausende während

der letzten Funkausstellungen die Nasen an den Schaufenstern des BMW-Pavillons

platt gedrückt. Man muß aber kein Millionär sein, um einen echten Rudolph mit

fast allen typischen, klanglichen und optischen Reizen zu besitzen.Den HiFi-Perfektionisten

reizt es nämlich auch, aus dem bei Audiophilen beliebten Zweiwegsystem das Maximum

herauszukitzeln. Damit alle von seiner Arbeit profitieren können, gibt es seinen

Kleinen als Grundmodell Fidelio und als getunte Variante High Fidelio. Für höhere

Ansprüche an die Tielbaßwiedergabe kann man beide Boxen mit akustisch und optisch

optimal angepaßten Subwoofern aufwerten. Der Fidelio kostet einschließlich Fußgestell

5200 Mark pro Paar. Die High-Version ist 5340 Mark teurer. Die Baßmodule schlagen

mit 7200, beziehungsweise 12000 Mark zu Buche. Nachträgliche Hochrüstungen sind

nur geringfügig teurer als der sofortige Erwerb des Spitzenmodells. Gegen Aufpreis

sind alle erdenklichen Holz- und Farbvarianten erhältlich. Besonders gut haben

mir die transparenten Acrylgestelle gefallen. Dieses Edeldesign kostet aber leider

4900 Mark mehr. Die genannten Preise sind nicht gering. Man muß jedoch bedenken,

daß es sich hier um edel verarbeitete, besonders schöne Schmuckstücke handelt.

Wenn ich in ein Möbelhaus gehe und die Preisschilder vergleichbar schöner Exemplare

lese, kommen mir die Fidelios gar nicht mehr teuer vor. "Nebenbei" klingen

die Edelboxen so lebendig, daß selbst ein abgeklärter Testjournalist wie ich vor

Freude lacht. lfred

Rudolph zählt zu den bekanntesten Pionieren der deutschen High-End-Szene. Er hat

eines der weltbesten, größten und schönsten Lautsprechersysteme der Welt geschaffen.

Um dessen gigantische Kugelwellenhörner zu bestaunen, haben sich Tausende während

der letzten Funkausstellungen die Nasen an den Schaufenstern des BMW-Pavillons

platt gedrückt. Man muß aber kein Millionär sein, um einen echten Rudolph mit

fast allen typischen, klanglichen und optischen Reizen zu besitzen.Den HiFi-Perfektionisten

reizt es nämlich auch, aus dem bei Audiophilen beliebten Zweiwegsystem das Maximum

herauszukitzeln. Damit alle von seiner Arbeit profitieren können, gibt es seinen

Kleinen als Grundmodell Fidelio und als getunte Variante High Fidelio. Für höhere

Ansprüche an die Tielbaßwiedergabe kann man beide Boxen mit akustisch und optisch

optimal angepaßten Subwoofern aufwerten. Der Fidelio kostet einschließlich Fußgestell

5200 Mark pro Paar. Die High-Version ist 5340 Mark teurer. Die Baßmodule schlagen

mit 7200, beziehungsweise 12000 Mark zu Buche. Nachträgliche Hochrüstungen sind

nur geringfügig teurer als der sofortige Erwerb des Spitzenmodells. Gegen Aufpreis

sind alle erdenklichen Holz- und Farbvarianten erhältlich. Besonders gut haben

mir die transparenten Acrylgestelle gefallen. Dieses Edeldesign kostet aber leider

4900 Mark mehr. Die genannten Preise sind nicht gering. Man muß jedoch bedenken,

daß es sich hier um edel verarbeitete, besonders schöne Schmuckstücke handelt.

Wenn ich in ein Möbelhaus gehe und die Preisschilder vergleichbar schöner Exemplare

lese, kommen mir die Fidelios gar nicht mehr teuer vor. "Nebenbei" klingen

die Edelboxen so lebendig, daß selbst ein abgeklärter Testjournalist wie ich vor

Freude lacht.

chon

das Grundmodell hat mir mit seinem Temperament und seiner Transparenz viel Spaß

gemacht. Es verfügt auch meßtechnisch gesehen über ein extrem gutes Impulsverhalten.

Mit seiner geringen Phasendrehung von gut 100 Grad im gesamten Übertragungsbereich

können nur die wenigsten Konkurrenten mithalten. Diese Konstruktion erfüllt endlich

das gängige High-End-Versprechen eines glatten Phasenübergangs zwischen Hoch-

und Mitteltöner. Das größere Chassis hinkt nur 0,07 Millisekunden hinterher. Dabei

stand A Capella zum Zeitpakt der Entwicklung noch gar nicht das auch von mir benutzte

MLSSA-Computersystcm zur Messung des Phasengangs zur Verfügung. Die phasengenaue

Abstimmung gelang allein mit Hilfe goldener Ohren, richtiger Überlegungen und

kontrollierender Messungen mit konventioneller Technik. Die Weiche nutzt den normalen

Frequenzgangabfall der Chassis, um vor allem im Übergangsbereich mit möglichst

flachen Filtern auszukommen. chon

das Grundmodell hat mir mit seinem Temperament und seiner Transparenz viel Spaß

gemacht. Es verfügt auch meßtechnisch gesehen über ein extrem gutes Impulsverhalten.

Mit seiner geringen Phasendrehung von gut 100 Grad im gesamten Übertragungsbereich

können nur die wenigsten Konkurrenten mithalten. Diese Konstruktion erfüllt endlich

das gängige High-End-Versprechen eines glatten Phasenübergangs zwischen Hoch-

und Mitteltöner. Das größere Chassis hinkt nur 0,07 Millisekunden hinterher. Dabei

stand A Capella zum Zeitpakt der Entwicklung noch gar nicht das auch von mir benutzte

MLSSA-Computersystcm zur Messung des Phasengangs zur Verfügung. Die phasengenaue

Abstimmung gelang allein mit Hilfe goldener Ohren, richtiger Überlegungen und

kontrollierender Messungen mit konventioneller Technik. Die Weiche nutzt den normalen

Frequenzgangabfall der Chassis, um vor allem im Übergangsbereich mit möglichst

flachen Filtern auszukommen.

ie

Früchte dieses Designs ernteten wir im Hörtest. Dort beeindruckte der Fidelio

mit schnelleren Impulsanstiegen und größerer Präzision im Grundtonbereich als

der Genesis IM 8300 und der viel teurere Avalon Ascent MK II. Hierzu trägt auch

die Abstimmung des Baßreflexgehäuses für das Focal-Chassis entscheidend bei. Es

weicht bewußt von den Erfahrungswerten der Herren Thiele und Small ab, um ein

besseres Verhalten im Zeitbereich zu erreichen. Diese Auslegung führt auch zu

einem im Vergleich zu den meisten anderen Lautsprechern weniger aufgedickten,

sauberen Klang. ie

Früchte dieses Designs ernteten wir im Hörtest. Dort beeindruckte der Fidelio

mit schnelleren Impulsanstiegen und größerer Präzision im Grundtonbereich als

der Genesis IM 8300 und der viel teurere Avalon Ascent MK II. Hierzu trägt auch

die Abstimmung des Baßreflexgehäuses für das Focal-Chassis entscheidend bei. Es

weicht bewußt von den Erfahrungswerten der Herren Thiele und Small ab, um ein

besseres Verhalten im Zeitbereich zu erreichen. Diese Auslegung führt auch zu

einem im Vergleich zu den meisten anderen Lautsprechern weniger aufgedickten,

sauberen Klang.

In Verbindung mit den kompromißlos auf korrektes Impulsverhalten getrimmten Subwoofern

war die Wiedergabe in meinem Raum aber etwas zu schlank. Dieser Eindruck entsteht wohl

durch die Abstimmung der zugehörigen Frequenzweiche, die den Schallpegel zwischen 100 und

400 Hertz im Vergleich zum Zweiwegbetrieb um durchschnittlich zwei Dezibel verringert. Der

kühle Charakter läßt sich kompensieren. Hierzu kann man mit einem kleinen Schalter die

der Resonanzbedämpfung dienende Gegenkopplung der zweiten Focal-Schwingspule ausschalten.

Darunter leidet aber geringfügig die Kontrolliertheit der Tieftonwiedergabe.

Die genau in die Fußgestelle passenden

Tiefbaßeinheiten erweitern den bei etwa 55 Hertz endenden unteren Übertragungsbereichs

des Zweiwegsystems um 20 Hertz. Damit reichen sie zwar weniger weit hinunter als große

ServoWoofer, doch bei den meisten Musikstücken beeindrucken die schlanken, schönen

Wandler mit einem äußerst präzisen und profunden Tiefbaßfundament. Wer den Fußboden

beben lassen will, muß sich nach einem anderen, nicht so gut ausschauenden und weitaus

schwieriger akustisch anpaßbaren Subwoofer umschauen.

|

|

Mit der Steinhaube "Pharaoh" kann man

restliche, durch die Arbeit des Schallwandlers erzeugte mechanische Unruhen wirkungsvoll

bedämpfen. Dieses Tuning führt zu einer weiteren Steigerung der Wiedergabe-Präzision

des transparenten, dynamischen Lautsprechers |

it

dem tonalen Mitteltoncharakter war ich anfangs unzufrieden. Deshalb hat sich der

Test der Lautsprecher etwas verzögert. Sie zieren bereits über ein Jahr meinen

Hörraum, wo sie mit ihrer schonungslosen Offenheit manch anderem Testkandidaten

auf den Zahn gefühlt haben. Alfred Rudolph hatte versucht, einen typischen High-End-Traum

zu realisieren und auf Dämpfungsmaterial zu verzichten. Statt der Energie fressenden

Matten sollte ein geschickt im Gehäuse positionierter "Diffusor", ein

schräg montierter Stab mit fünf Zentimeter Durchmesser, das klangbeeinträchtigende

akustische Innenleben unterbinden. Daß dies nicht völlig gelungen war, zeigte

ein vor allem bei Stimmenwiedergabe störender, topfiger Klang. Es vergingen aber

nur ein paar Monate bis der Chef-Designer von A Capella Audio Arts die Stäbe in

der Fidelio und in den Baßeinheiten durch etwas Watte ersetzte. it

dem tonalen Mitteltoncharakter war ich anfangs unzufrieden. Deshalb hat sich der

Test der Lautsprecher etwas verzögert. Sie zieren bereits über ein Jahr meinen

Hörraum, wo sie mit ihrer schonungslosen Offenheit manch anderem Testkandidaten

auf den Zahn gefühlt haben. Alfred Rudolph hatte versucht, einen typischen High-End-Traum

zu realisieren und auf Dämpfungsmaterial zu verzichten. Statt der Energie fressenden

Matten sollte ein geschickt im Gehäuse positionierter "Diffusor", ein

schräg montierter Stab mit fünf Zentimeter Durchmesser, das klangbeeinträchtigende

akustische Innenleben unterbinden. Daß dies nicht völlig gelungen war, zeigte

ein vor allem bei Stimmenwiedergabe störender, topfiger Klang. Es vergingen aber

nur ein paar Monate bis der Chef-Designer von A Capella Audio Arts die Stäbe in

der Fidelio und in den Baßeinheiten durch etwas Watte ersetzte.

| Hinter dem Tiefmitteltöner erkennt man eine Verstrebung.

Diese Besonderheit des High Fidelio bietet den Beschleunigungskräften der Schwingspule

ein sicheres Widerlager. Das optimale Anzugsmoment der Verschraubung wird per Gehör

eingestellt |

|

|

Solche Dämfungsmaßnahmen wirken in erster Linie auf die

Tieftonresonanz. Erwartungsgemäß konnte ich oberhalb von 100 Hertz deshalb weder

im Frequenzgang noch im Abklingspektrum meßtechnische Veränderungen erkennen. Dennoch

wirkte sich das Ganze gehörmäßig sehr vorteilhaft aus. Nach dieser Kur sanken die

Verfärbungen auf ein kaum noch auffallendes, nicht mehr störendes Minimalmaß. Ein

kleiner Rest von Boxenklang geht wahrscheinlich auf das Konto einer

Unregelmäßigkeit im sonst äußerst vorbildlichen Frequenzgang bei knapp 500 Hertz, die

sich auch in der Impedanzkurve bemerkbar macht.

| Ein aus dem Vollen gedrehter, 2,5 Kilogramm schwerer

Messingring hält den Treiber des Baßmoduls. Die hochglänzend polierte, platinierte

Oberfläche kann gegen Aufpreis auch passend zur Front lackiert werden |

|

|

Die Höhenwiedergabe verläuft meßtechnisch mit 30 Grad seitlicher

Mikrofonposition am linearsten. Wie die meisten anderen Boxen brachte der Fidelio dann

auch mit einer sehr geringen Anwinkelung auf den Hörplatz die besten Ergebnisse. Dabei

tat sich die Höhenwiedergabe anfangs in meinem schwach bedämpften Raum etwas zu sehr

hervor. Mit den Schaltern zur Raumanpassung konnte ich diese Eigenart nicht völlig

beseitigen. So mußte Alfred Rudolph noch einmal Anreisen und den oberen Frequenzbereich

durch die Herausnahme zweier für solche Extremfälle vorgesehenen Widerstände weiter

absenken. Danach besaßen die Violinen jenes berühmte, silbrige Strahlen, ohne metallisch

zu nerven.

en

bei 2500 Hertz einsetzenden Hochtöner baut Dynaudio nur noch für A Capella Audio

Arts. Bis auf eine klanglich kaum bedeutsame Resonanz bei 16 Kilohertz

läßt er sich meßtechnisch kaum Fehler nachweisen. Zur akustisch und optisch optimalen

Anpassung an die Schallwand läßt Rudolph für den auf Ohrhöhe unter dem Mitteltöner

angeordneten Wandler eine Art Hornverlängerung drehen. Eine Abdeckung schützt

den Treiber vor den Schallwellen im Gehäuseinneren. Im Hörtest zeigte sich, daß

die dänische Kalotte bestens mit dem französischen Kollegen harmoniert. Änderungen

des Klangcharakters beim Übergang von einem auf das andere Chassis konnte ich

nicht feststellen. Es gibt heute ein paar High-Tech-Wandler, zum Beispiel von

Genesis und Outsider, die noch luftiger, detailreicher, etwas samtiger und bei

extremen Pegeln weniger angestrengt arbeiten. Angesichts der Homogenität des Fidelio

lassen sich in diesen Punkten Nachteile jedoch verschmerzen. en

bei 2500 Hertz einsetzenden Hochtöner baut Dynaudio nur noch für A Capella Audio

Arts. Bis auf eine klanglich kaum bedeutsame Resonanz bei 16 Kilohertz

läßt er sich meßtechnisch kaum Fehler nachweisen. Zur akustisch und optisch optimalen

Anpassung an die Schallwand läßt Rudolph für den auf Ohrhöhe unter dem Mitteltöner

angeordneten Wandler eine Art Hornverlängerung drehen. Eine Abdeckung schützt

den Treiber vor den Schallwellen im Gehäuseinneren. Im Hörtest zeigte sich, daß

die dänische Kalotte bestens mit dem französischen Kollegen harmoniert. Änderungen

des Klangcharakters beim Übergang von einem auf das andere Chassis konnte ich

nicht feststellen. Es gibt heute ein paar High-Tech-Wandler, zum Beispiel von

Genesis und Outsider, die noch luftiger, detailreicher, etwas samtiger und bei

extremen Pegeln weniger angestrengt arbeiten. Angesichts der Homogenität des Fidelio

lassen sich in diesen Punkten Nachteile jedoch verschmerzen.

In der Zwischenzeit ist es allgemein bekannt, daß die besten Chassis und

Frequenzweichen nichts nutzen, wenn das Gehäuse vibriert. Jeder Boxenbauer achtet deshalb

auf die mechanische Unempfindlichkeit seiner Konstruktion. Beim Fidelio überschreitet der

zur Stabilisierung getriebene Aufwand das Übliche bei weitem. So werden die fest

verschraubten Rückwände aus steifen Metallplatten gefertigt und bei der tief glänzenden

Schallwand handelt es sich um eine akustisch tote Acryl-Holz-Konstruktion. Ein technischer

und optischer Leckerbissen ist der aus dem Vollen gedrehte, hochglänzend platinierte

Messinghalter für das Chassis im Baßmodul. Bei unserer High-Version war er passend zur

Front lackiert. Mit seinen 2,5 Kilogramm läßt sich das schöne Teil von den

Beschleunigungen des Tieftöners kaum aus der Ruhe bringen.

|

|

Bis auf eine auch in der Impedanzkurve auffallende Resonanz

bei knapp 500 Hertz verläuft der quasischalltote Frequenzgang (obere Abbildung,

meßtechnische Auflösung 100 Hertz) vorbildlich linear. Die gepunktete Kurve wurde mit 30

Grad seitlicher Mikrofonposition aufgezeichnet. Das zweite Diagramm zeigt die im Nahfeld

gemessene Tieftonwiedergabe des Baßmoduls. Die drei gepunkteten Linien gelten für den

Betrieb mit Baßanhebung und die entsprechenden Messungen für das Zweiwegsystem. Der

Phasengang zeigt den besten Verlauf, den wir bisher für eine Box gemessen haben. Das

untere Impedanz-Diagramm gilt für die High Fidelio mit Baßmodul und

Tiefton-Gegenkopplung mit Hilfe der zweiten Schwingspule. Ohne diese Schaltung sind die

Baßresonanzen stärker ausgeprägt |

ie

Tugenden des Fidelio boten dem nimmermüden Experimentator Alfred Rudolph eine

ideale Basis für seine typischen Optimierungsansätze. Bei einer so hoch auflösenden,

transparenten Box macht sich jede Verbesserung viel deutlicher bemerkbar als bei

einem "Weichzeichner". So entstand der High Fidelio. Erstens ist dessen

Tiefmitteltöner zur Versteifung mit den Gehäusewänden verschraubt. Das optimale

Anzugsmoment findet ein Spezialist per Gehörs. Ähnlich wie bei der manuellen Scharfstellung

eines Objektivs verändert er das Anzugsmoment bei gleichzeitigem Abhören eines

gleitenden Sinussignals, bis der Klang am saubersten ist. Zweitens muß die Acryl-Holz-Schallwand

einem noch steiferen Messing-Holz-Sandwich weichen. ie

Tugenden des Fidelio boten dem nimmermüden Experimentator Alfred Rudolph eine

ideale Basis für seine typischen Optimierungsansätze. Bei einer so hoch auflösenden,

transparenten Box macht sich jede Verbesserung viel deutlicher bemerkbar als bei

einem "Weichzeichner". So entstand der High Fidelio. Erstens ist dessen

Tiefmitteltöner zur Versteifung mit den Gehäusewänden verschraubt. Das optimale

Anzugsmoment findet ein Spezialist per Gehörs. Ähnlich wie bei der manuellen Scharfstellung

eines Objektivs verändert er das Anzugsmoment bei gleichzeitigem Abhören eines

gleitenden Sinussignals, bis der Klang am saubersten ist. Zweitens muß die Acryl-Holz-Schallwand

einem noch steiferen Messing-Holz-Sandwich weichen.

ie

ohnehin strenge Eingangskontrolle der Focal-Chassis, die bei über der Hälfte der

Liefermenge eine Nachbesserung oder gar Rücksendung notwendig macht, ist für die

"High-Typen" noch schärfer. Sie müssen wesentlich höhere Schallpegel

verkraften, ohne die geringsten Geräusche zu erzeugen. Die Weiche wird mit noch

besseren, enger tolerierten Bauteilen bestückt. Die Innenverkabelung des High

Fidelio besteht aus Silber und ist mit Keramikperlen isoliert. Die Leitungen werden

ohne Unterbrechung zur Außenseite der reinkupfernen Polklemmen geführt. Wenn man

dort das identisch aufgebaute Lautsprecherkabel von A Capella befestigt, liegt

Silber auf Silber. Ein kräftiger Dreh an der Schraube genügt, die Kontaktzone

luftdicht zu verschließen. So hat die Korrosion nur wenig Angriffschancen. ie

ohnehin strenge Eingangskontrolle der Focal-Chassis, die bei über der Hälfte der

Liefermenge eine Nachbesserung oder gar Rücksendung notwendig macht, ist für die

"High-Typen" noch schärfer. Sie müssen wesentlich höhere Schallpegel

verkraften, ohne die geringsten Geräusche zu erzeugen. Die Weiche wird mit noch

besseren, enger tolerierten Bauteilen bestückt. Die Innenverkabelung des High

Fidelio besteht aus Silber und ist mit Keramikperlen isoliert. Die Leitungen werden

ohne Unterbrechung zur Außenseite der reinkupfernen Polklemmen geführt. Wenn man

dort das identisch aufgebaute Lautsprecherkabel von A Capella befestigt, liegt

Silber auf Silber. Ein kräftiger Dreh an der Schraube genügt, die Kontaktzone

luftdicht zu verschließen. So hat die Korrosion nur wenig Angriffschancen.

|

|

Die freie Verdrahtung der Frequenzweiche sieht zwar nicht

besonders schön aus. Sie hat sich bei High-End-Boxen aus klanglichen Gründen jedoch

durchgesetzt. Die Weiche verhilft dem Zweiwegesystem zur geringsten Phasendrehung, die wir

bisher bei einer Box gemessen haben |

as

silberne Kabel möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen. Es ist der beste Partner,

den ich für die High Fidelio und manch anderen Lautsprecher finden konnte. Vor

allem seine exzellente Sauberkeit in Verbindung mit extremer Auflösung im oberen

Frequenzbereich hat mich beeindruckt. Die typisch silbrige Aura der Höhen ist

mir bei ihm nicht unangenehm aufgefallen. Gegenüber den meisten Kupferkabeln gewinnt

die Wiedergabe an Natürlichkeit und Plastizität. Vorher kaum bemerkte Reste technischer

Rauhigkeiten sind plötzlich verschwunden. as

silberne Kabel möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen. Es ist der beste Partner,

den ich für die High Fidelio und manch anderen Lautsprecher finden konnte. Vor

allem seine exzellente Sauberkeit in Verbindung mit extremer Auflösung im oberen

Frequenzbereich hat mich beeindruckt. Die typisch silbrige Aura der Höhen ist

mir bei ihm nicht unangenehm aufgefallen. Gegenüber den meisten Kupferkabeln gewinnt

die Wiedergabe an Natürlichkeit und Plastizität. Vorher kaum bemerkte Reste technischer

Rauhigkeiten sind plötzlich verschwunden.

Auch sonst zieht der Fidelio ganzheitliche, zu Wärme

und Fülle tendierende Partner kühlen Analytikern vor. Er ist selber so schnell und

durchsichtig, daß mir ausnahmsweise der eigentlich weniger präzise Pentoden-Betrieb der

MFA M200 besser gefallen hat. Mit diesen wunderbaren Röhren-Monos klingen die Duisburger

High-End-Kreationen in meiner Anlage am natürlichsten. Sie wirken zwar nicht so

detailversessen wie die Mark Levinson No. 20.5, erwecken aber einen stärkeren Eindruck

räumlicher Geschlossenheit. Bei entsprechend guten Aufnahmen stellen sie die körperlich

glaubwürdig nachgezeichneten Orchesterstimmen mit dem Hörer in einen akustisch homogenen

Raum.

Die hohe Maximalleistung der großen M200 wird auch benötigt, wenn man die

erstaunliche Pegelfestigkeit des High Fidelio nutzen will. Für 90 Dezibel in einem Meter

Abstand verlangt er bereits plusminus 6,4 Volt. Diese Spannung entspricht an fünf Ohm

etwa vier Watt. Mit den MFA und den No. 20.5 erreichte der kleine Lautsprecher in vier

Meter Abstand saubere Pegel von über 100 Dezibel. Er kann so laut und dynamisch

aufspielen, daß man glaubt, einen viel größeren Lautsprecher vor sich zu haben. Der

unvermeidbare Unterschied zu einem Riesensystem mit großen Wandlerflächen liegt nur in

der Fähigkeit, den ganzen Raum mit Musik zu füllen.

ie

High-Hochrüstung macht aus dem Fidelio keinen völlig neuen Lautsprecher. Der Charakter

bleibt erhalten. Nur die Stärken treten noch ausgeprägter hervor. Die Wiedergabe

gewinnt deutlich an Verzerrungsarmut und Durchsichtigkeit. Doch das Niveau läßt

sich noch steigern. Wir sind in einen Bereich vorgestoßen, in dem jede

Kleinigkeit eine Rolle spielt. ie

High-Hochrüstung macht aus dem Fidelio keinen völlig neuen Lautsprecher. Der Charakter

bleibt erhalten. Nur die Stärken treten noch ausgeprägter hervor. Die Wiedergabe

gewinnt deutlich an Verzerrungsarmut und Durchsichtigkeit. Doch das Niveau läßt

sich noch steigern. Wir sind in einen Bereich vorgestoßen, in dem jede

Kleinigkeit eine Rolle spielt.

Eine sorgfältig ausgesuchte, möglichst freie Aufstellung im Raum ist selbstverständlich

eine Grundvoraussetzung für die Klanggüte, von der hier die Rede ist. Um die

Standsicherheit haben Sie sich wahrscheinlich auch schon immer gekümmert. Sie wird nun

aber noch wichtiger. Die geringsten Bewegungen der Boxengehäuse gilt es zu vermeiden. Da

sich Fußböden unterschiedlich verhalten, gibt es keine allgemeingültige Empfehlung für

den optimalen Unterbau. Auf meinem Holzboden mit Trockenschüttung brachte die Aufstellung

mit Hilfe von Spikes auf einer schweren, vom Boden ebenfalls mit Spikes entkoppelten

Granitplatte das beste Ergebnis.

|

|

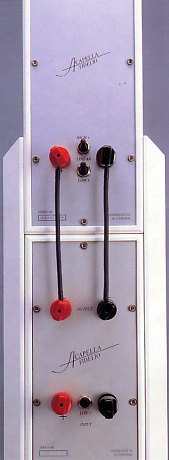

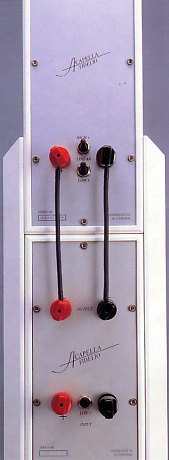

Die Baßmodule enthalten eine Weiche für die

geänderte Ansteuerung des Zweiwegesystems, das mit den oberen, reinkupfernen Klemmen

verbunden wird. Für den High Fidelio verwendet man am besten das mit Keramikperlen

isolierte, silberne Lautsprecherkabel von A Capella Audio Arts. Es hat direkten Kontakt

mit der nach außen geführten, gleichartigen Innenverkabelung der Box |

erfektionisten

können noch mehr erreichen, wenn sie die Box mit einer schweren Last beruhigen.

Damit die Optik nicht darunter leidet, hat Alfred Rudolph den Pharaoh für den

Fidelio entworfen. Da er die schmucke Steinhaube nicht selbst fertigen und kostengünstig

anbieten kann, hat er nur zwei Musterexemplare bauen lassen. Interessierte Kunden

können kostenlos die Konstruktionszeichnung anfordern und damit zum nächsten Steinmetz

gehen. erfektionisten

können noch mehr erreichen, wenn sie die Box mit einer schweren Last beruhigen.

Damit die Optik nicht darunter leidet, hat Alfred Rudolph den Pharaoh für den

Fidelio entworfen. Da er die schmucke Steinhaube nicht selbst fertigen und kostengünstig

anbieten kann, hat er nur zwei Musterexemplare bauen lassen. Interessierte Kunden

können kostenlos die Konstruktionszeichnung anfordern und damit zum nächsten Steinmetz

gehen.

Ich wollte es erst nicht glauben, doch der Pharaoh

brachte einen für die Menschheit kleinen, für den High-Ender aber großen Schritt in

Richtung Wahrheit. Die Möglichkeiten des kleinen Systems begannen mich ebenso zu

faszinieren, wie seinen geistigen Vater. So war es schließlich nur eine Frage der Zeit,

bis ich die Endstufen abwechselnd direkt mit der Phonovorstufe Mark Levinson No. 25S und

dem Super-D/A-Wandler No. 30 koppelte: Welch ein Gewinn, welch ein Spaß! Endlich schien

alles Machbare erreicht.

Ein paar Abende lang konnte ich die herrliche Musik genießen, ohne an

die weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu denken. Danach drängte schon wieder der

nächste Testkandidat. So entfloh ich gezwungenermaßen der Sucht nach der Verbesserung

des Erreichten, die allen Audiophilen gleichzeitig so viel Leiden und Vergnügen schafft

und die sich mit den Fidelios so wunderbar ausleben läßt.

Startseite

Zurück

|